(Incensario de Tláloc de Balankanché, Museo Nacional de Antropología)

バランカンチェの壷はメキシコ市の人類学博物館にも展示されています。 雨の神トラロックをかたどった

香炉と思っていましたが、人類学博物館の説明書きでは URNA DE TLÁLOC-CHAAC、つまりトラロック-チャークの骨壷。

ちょっと乱暴な説明だなと思いますが、でもここに陳列されるだけの重要な遺物である事には変わりません。

(Desviación hacia Balankanché)

それでは実際の洞窟へ向います。 Piste村から国道 180号を東へ向うと直ぐに標示が出てきます。

上にある標識が BALANCANCHE、直ぐ右下にある標識は BALANKANCHE、 ジャガーの Balam なら BALAMKANCHE でしょうか。 いい加減!

(Señal en el estacionamiento)

未舗装の道を少し進むと直ぐに駐車場がありました。 此の先 20m が洞窟。 えっ、ここも BALANKANCHE。

BALAM はマヤ語でジャガーを意味するのですが。 まあ良いでしょう。

(Horario de las visitas)

1日に8回ガイドツアーがあるようです。 もう4時直前。 スペイン語のツアーに間に合いました。

フランス語でなくて良かった。

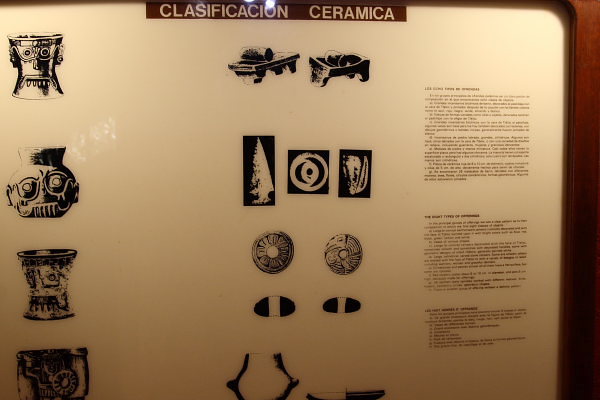

(Breve explicación de las ofrendas)

受付で入場料を支払いガイドを待つ間に、写真展示を見ます。 バランカンチェは沢山の奉納物が見つかっている

事で有名で、奉納物はおよそ8通りに分類されるそうです。

写真左列上から、多彩色の雨の神の香炉、雨の神を模った土器類、白く塗られた雨の神の香炉、石彫りの円筒の香炉、右の列の上から、

(トウモロコシを挽く)メタテとすりこぎのミニチュア、供え物を置いた土器類、彫刻が施された紡錘の珠、及びその他 だそうです。

(Diseño de los incensarios reproducidos)

多彩色大型香炉の復元画もありました。 人類学博物館にある香炉は右側のものですね。 彩色して焼いたのではなく、素焼きした後に彩色したそうで、

復元画のように派手派手しい色をしていたようです。

(Entrada a la Gruta)

それではいよいよ洞窟へ。 縄の貼られた先に洞窟へ下りていく階段があります。 4時のツアーは

何のことはない、友人と私の2人だけでした。

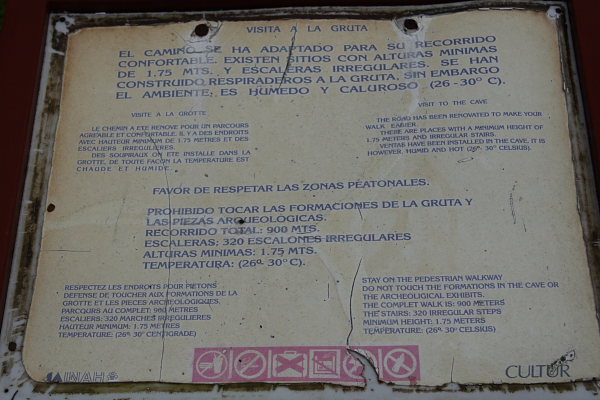

(Indicaciones al entrar a la Gruta)

洞窟の注意書き。 吸気孔がつけられているようで酸欠の心配はなさそうですが、26-30℃と高温多湿です。

行程 900m と有りますが、ガイドの話では、500m、高度差 30m との事でした。

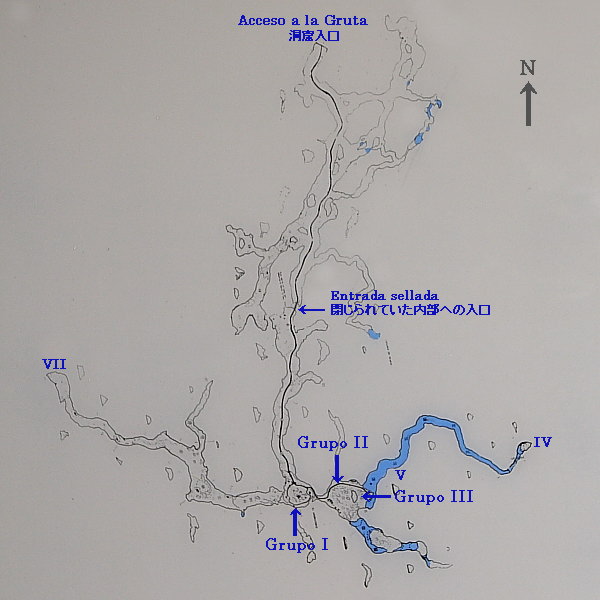

入口事務所にあった地図を加工しました。 入口は北側になり、ここから南へグループ I、Ⅱ、Ⅲ を目指します。

500m ですが、階段を降りたり登ったり、説明を聞いて写真を撮り乍らですから、距離の割には時間がかかります。

(Estalactitas alrededor de la Gruta)

洞窟の内部は例えばこんな感じ。 石灰地質のユカタンですから洞窟は鍾乳洞で、自然の造形美を楽しみながら進んでいきますが、

中は暑く汗を拭き拭きです。 日本の洞窟ならヒンヤリしそうなものですが。

(Entrada a los Altares sellada hasta 1959)

さて地図で 「閉じられていた内部への入口」 と記した所まで来ました。 (写真が無くビデオの切り出しで不鮮明ですが。)

この先は漆喰で塗り固められた石組みで蓋をされ 1959年に地元の旅行ガイドがこれを発見するまで閉ざされたままでした。 内部に残された

奉納物の調査により、洞窟の使用は古くは紀元前 300年に遡り、最も活発に使われたのが西暦 900-1200年頃で、スペイン人の征服前まで

使用が続き、その後マヤ人の手で閉じられたとされます。

聖なる空間で限られた聖職者により雨乞い等の儀式が執り行われた場所が、タイムカプセルに閉じ込められていたと言うところです。

(Gruesa columna de estalactita que representa Arbol de la Vida, Altar de Grupo I)

閉ざされた洞窟の内部からは祭壇が6ヶ所発見されていて、これは最も重要なグループ I の祭壇(ジャガーの玉座)です。

天井から鍾乳石が雨のように垂れ下がり、真ん中に太い石柱が形成され、マヤの生命樹、聖なるセイバの木を具現しています。

(Incensario de Tláloc)

石柱の周りには四方に奉納物が置かれ、これはトラロックの香炉。 冒頭で人類学博物館のトラロック-チャークの骨壷という説明書き

が乱暴と書きましたが、骨壷か香炉かはさて置き、チャークとトラロックでは時代が異なります。 もともとマヤの雨の神は

チャークでしたが、中央高原のトルテカの影響を受けたチチェンイッツァの頃から、この洞窟の主はトラロックに変わったようです。

(Altar de Grupo I)

生命樹の祭壇を裏側から撮ってみました。 鍾乳石と石筍が石柱で繋がり、石筍の上に様々な形の奉納物がそこかしこに置かれています。

(Diversas ofrendas colocadas sobre estalagmitas)

奉納物のアップです、大きな画像で確認ください。 トラロックの香炉の他、全面に丸い突起のある香炉、石彫りの

白い円筒の香炉、メタテとすりこぎ、様々な形の奉納物が認められます。

(Altar de Grupo II)

グループ I から隣のグループ II へ移動します。 グループ II の祭壇(倉庫)は細い石柱が屏風のように並び、その前に香炉が

整然と置かれています。

(Altar de Grupo II)

少し降りて横から撮りました。 香炉の前にメタテと深皿が並びます。 メタテはトウモロコシを挽く道具ですから、

トウモロコシの豊作を雨の神に祈ったのでしょうか?

(Cueva llena de agua que impide recorrido a otros Grupos como IV, V, VI)

この辺りから周囲に水が来ていました。 周辺のセノーテとも繋がっているらしいとの事です。 地図にあるように

グループ II と III の先にはグループ IV と V がありますが、水を通り抜けて行かないと辿り着きません。

(Altar de Grupo III)

水溜りの手前のグループ III の祭壇(水の部屋)。 グループ II より沢山の奉納物が置かれ、メタテの数は50組以上ありました。

儀礼の度に増えていったのでしょうか。

(Altar de Grupo III)

最後にグループ III の奉納物のアップです。

これで見学できる3グループ全てを見ましたが、チャーク像は何処にも見当たらず、あるのはトラロックばかりでした。

古い時代のものは失われ、古典期終末期-後古典期前期のチチェンイッツァの時代の遺物が生き残ったと言う事でしょう。

訪問前はバランカンチェはチチェンイッツァの祭祀場だったと言う先入観を持っていましたが、チチェンイッツァの時代の

前から、そしてチチェンイッツァが崩壊した後も、バランカンチェは常に地元のマヤの人たちにとって崇高な場所だったようです。

この聖なる場所で行われてきた儀式、祭礼がどのようなものだったか知る由もありません。 どのような服装をした人がどの位の

人数で洞窟に入り、どのような儀式をどれだけの時間をかけて行ったのか。 想像は膨らみますが、答えはありません。

>